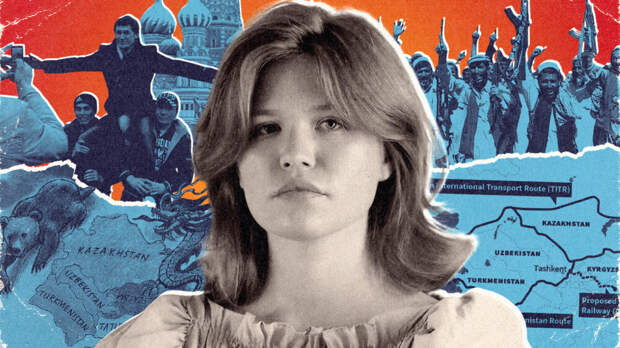

Вытеснят ли Россию из Центральной Азии, надо ли нам бояться мигрантов оттуда и превратится ли регион во второй Афганистан, RTVI рассказывает востоковед Дарья Сапрынская.

Большинство граждан России вспоминают про Центральную Азию, когда в различных ситуациях сталкиваются с выходцами оттуда. На самом деле это стратегически важный для нашей страны регион, за влияние на который сейчас борются Китай, Турция, США и Европа. Могут ли они потеснить там Россию, надо ли бояться нашествия приезжих из бывших среднеазиатских союзных республик и грозит ли Центральной Азии судьба второго Афганистана, RTVI рассказывает научный сотрудник Лаборатории современных исследований стран Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская.

Чем Центральная Азия отличается от Средней Азии

Для человека из постсоветского пространства нет особой разницы между Центральной Азией и Средняя Азией, но на самом деле всегда важен контекст. До распада Советского Союза под Средней Азией подразумевались четыре союзные республики южнее Казахской ССР — Узбекская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР и Туркменская ССР. Когда распался СССР, то первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил для всех пяти новых государств, нуждавшихся в новом внешнеполитическом позиционировании, использовать термин «Центральная Азия».Расчет состоял в том, что этот термин позволил бы им преодолеть прошлое и уже в другом виде формировать своё отдельное положение на международной арене. Перед новообразованными государствами региона стояла задача стать полноправными участниками всех международных процессов, и в целом это получилось.

Но в географическом смысле понятие «Центральная Азия» подразумевает более значительную территорию — не только Казахстан и бывшие среднеазиатские советские республики, но и Афганистан, китайский Синьцзян, российский и монгольский Алтай.Главные проблемы и угрозы Центральной Азии

В регионе необходимо решить три ключевых проблемы — вода, энергетика и человеческий капитал. Все они связаны со стремительным ростом населения. Считается, что к 2030 году в Центральной Азии будет проживать уже около 85 миллионов человек, а к 2050 году — 100 миллионов человек.Например, сейчас в Ферганской долине, разделенной между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, проблема перенаселения стоит наиболее остро. Плотность населения очень высока, а доступ к ресурсам (прежде всего к воде) очень низок.

Странам нужно сообща решать вопрос воды и энергетической безопасности. Поэтому очень актуальны проекты Росатома, а также все инициативы в развитии гидроэнергетики. Например, в Кыргызстане строится Камбаратинская ГЭС-1, которая станет мощнейшей и крупнейшей во всей Центральной Азии.

Что касается человеческого капитала, то эта проблема тесно переплетена с проблемой миграции из региона.

Чтобы труд мигрантов выходил за пределы понятия «гастарбайтер», в Центральной Азии необходимо качественное развитие науки и технологий.

Между русским медведем и китайским драконом

Когда многие современные политологи говорят, что Центральная Азия пытается сейчас проскочить между Сциллой и Харибдой, между русским медведем и китайским драконом, то это действительно так. Более того, это исторически всегда было так. Когда отдельные местности этого огромного региона в разное время тем или иным путем входили в состав Российской империи, чаще всего это было обусловлено давлением на них со стороны восточных соседей.Выступая на прошлой неделе на открытии саммитов СНГ и «Россия — Центральная Азия», президент Владимир Путин оценил совокупный товарооборот России со странами региона по состоянию на 2024 год в 45 миллиардов долларов. Для сравнения — товарооборот с Китаем за аналогичный период времени достиг 94 миллиардов долларов. Все цифры сейчас свидетельствуют о рекордных объемах китайской торговли с Центральной Азией. Поэтому это крупнейший торговый партнер для региона, но Россия — второй. И здесь важно понимать, на что именно это сотрудничество направлено.

Китайцы в Центральной Азии действуют очень прагматично. Они занимают ключевые отрасли не только в торговле, но и в добыче природных ресурсов. Для китайцев важно экономическое присутствие в регионе и обеспечение безопасности собственных инвестиций.

Беспокоиться на сей счет у них есть все основания, поскольку в Центральной Азии любая социальная нестабильность, как показали январские события 2022 года в Казахстане (так называемый Кантар), может привести к обнулению всех контрактов и хаосу. Кроме того, в регионе есть тенденция к распространению радикальных течений, которые имеют взаимосвязь с китайским Синьцзяном.

Для России в Центральной Азии ключевым вопросом также является безопасность, она также стремится создать общую архитектуру и институционализировать все свои связи с регионом. Для нас очень важно создать лояльную сферу, где бы проходило свободное движение капитала и могли бы реализовываться общие инфраструктурные проекты. Сейчас, например, с Казахстаном мы активно осуществляем промышленную кооперацию — используем сохранившиеся еще с советских времен связи и совместные производства, чтобы работать и получать взаимный капитал.

Для китайцев в этом вопросе первична их собственная выгода, потому как вложенные средства должны работать и приносить доход. Будет неверным сказать, что мы с ними совсем не конкурируем в регионе — наши дороги, конечно же, пересекаются.

Например, все проекты по модернизации транспортно-логистических связей в регионе в перспективе могут быть конкурирующими. Недавно было запущено железнодорожное сообщение между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном, а дальше эту ветку можно расширять через Афганистан в Южную Азию. В свою очередь, Россия сейчас реализует свой проект «Север-Юг».

При этом в самом регионе есть тенденция к росту внутренней конкуренции, потому как важен не просто маршрут, но и его фактическая себестоимость. Еще в ноябре 2024 года в России обсуждали возможность строительства газопровода через Казахстан в Китай, но в итоге от этого проекта отказались сами китайцы, которые посчитали, что лучше работать напрямую.

Пока Россия и Китай умело работают в регионе по различным отраслям и направлениям, их интересы в Центральной Азии будут и впредь сходиться в главном — в получении выгоды и обеспечении безопасности. Не нужно забывать, что все страны Центральной Азии являются ядром Шанхайской организации сотрудничества и одними из главных участников евразийской интеграции.

Центральная Азия и Запад

Нельзя сказать, что страны Центральной Азии обречены пребывать в геополитическом тупике между Россией и Китаем, обладающими там монопольным влиянием. Например, 24 октября 2025 года должно состояться подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Узбекистана с Евросоюзом. Это стало итогом первого в истории саммита «Евросоюз — Центральная Азия», прошедшего в апреле этого года в Самарканде, хотя Кыргызстан подписал аналогичное соглашение в прошлом году, а Казахстан — еще в 2020-м.Было бы неверным говорить, что Центральная Азия находится на периферии внимания Запада. Например, тот же самый Казахстан в добыче природных ресурсов активно сотрудничает с Нидерландами и другими европейскими странами. Более того, практически весь нефтегазовый комплекс в регионе связан с западными компаниями.

То же самое касается и финансовых институтов. Как известно, финансовая система Казахстана находится в сильной зависимости от британского финансового сектора. Этим, кстати, во многом объясняется очень осторожная и прагматичная политика Астаны, связанная с санкционным давлением Запада на Россию. Следует отметить, что практически сразу после получения независимости Казахстан стал инициировать большое количество проектов, связанных с диверсификацией своего положения на международной арене.

США и Европа в целом имеют схожие подходы к сотрудничеству с Центральной Азией.

Конечно, это несколько колониальный подход, потому что западные партнеры очень утилитарно оценивают ресурсный потенциал Центральной Азии и пытаются его максимально использовать в своих целях.

Сейчас Запад осуществляет в регионе большие инвестиции в развитие цифровой среды — особенно это заметно на примере Узбекистана. США до 2025 года, когда они закрыли USAID, особый акцент делали на реализацию инициатив, связанных с продвижением важнейших для себя тем — права человека, поддержка меньшинств, гендерное равенство и так далее. В Казахстане и Узбекистане активно работают различные европейские фонды, которые большое внимание уделяют развитию гражданского сектора.

Иными словами, западная идеологическая машина в странах Центральной Азии сейчас функционирует очень интенсивно. От этого может быть положительный эффект, однако эта деятельность западных организаций зачастую приводит к развитию неприятных для России тенденций — росту национализма, деколониального дискурса и различных негативных оценок нашего сотрудничества.

Не секрет, что всегда проще выстраивать свою национальную идентичность, отталкиваясь от конституирующего Другого — для Центральной Азии такую роль часто занимает Россия. Ведь в нашей совместном с народами Центральной Азии прошлом было разное. Это не только общая борьба с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, но и опыт присоединения этих территорий к Российской империи в XVIII-XIX веках, и память о Среднеазиатском восстании 1916 года и прочих болезненных эпизодах.

Центральная Азия и Турция

Непосредственно перед недавними саммитами СНГ и «Россия — Центральная Азия» в Душанбе в азербайджанской Габале состоялся саммит Организации тюркских государств (ОТГ). И хотя пока лидеры, входящих в нее стран, зачастую выступают с совершенно разнородными заявлениями, эта организация активно набирает обороты как межрегиональный кооперационный институт на огромном пространстве от Венгрии и непризнанного Северного Кипра до Казахстана и Кыргызстана.ОТГ с точки зрения идеологической наполненности могла быть очень эффективным инструментом для развития внешнеполитических идей Турции. Мы должны понимать, что в тюркском мире существует довольно много разных идей. Это не только пантюркизм, но и неоосманизм (идея наращивания политического влияния Турции в странах, ранее входивших в состав Османской империи) и кемализм (концепция возврата к прозападной националистической идеологии Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турецкой Республики).

Но на данный момент ОТГ весь этот творческий потенциал реализует не в полной мере, хотя в ее рамках существуют различные проекты вроде международных молодежных фестивалей и осуществления совместных межвузовских программ.

При этом само по себе влияние Турции в гуманитарной сфере стран Центральной Азии довольно сильное.

Вряд ли в обозримой перспективе Турция сможет в Центральной Азии потеснить Китай или Россию. Вопрос денег и социальной стабильности актуален и для самой Турции, как и обеспечение своей роли на международной арене. Активность Турции в рамках ОТГ пока ограничивается инициативами по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры Срединного коридора или реализацией различных межгосударственных гуманитарных проектов.

Что может действительно вызывать у нас некоторую тревогу, так это участие Турции в исламском образовании в странах Центральной Азии. Эта довольно активная идеологическая деятельность раскачивает там некоторые общественные страты, особенно молодежь. В этом смысле турки работают в регионе очень эффективно.

Опасность из-за Пянджа

Россия не так давно официально признала талибское правительство Афганистана, но на недавнем саммите СНГ в Душанбе афганской проблематике уделялось очень много внимания. В частности, говорилось о необходимости интеграции этой страны во все планируемые транспортно-логистические проекты и о формировании там безопасной среды. Но до этого, к сожалению, еще очень далеко. Недавно в Афганистане случился неприятный инцидент с моим коллегой, российским востоковедом Святославом Кавериным, который почти два месяца провел в застенке у талибов. Кроме того, сейчас активизировался старый конфликт Афганистана с Пакистаном.Нынешний Афганистан по-прежнему остается самым опасным местом во всем регионе.

Что касается исходящей от Афганистана потенциальной опасности, то это сейчас актуально прежде всего для Таджикистана. Именно поэтому там теперь идет усиленное укрепление светских начал — женщинам официально запрещено носить хиджаб (только платок на национальный лад), мужчины не могут иметь длинные бороды, очень активно развивается светское образование, в том числе с участием России. В Узбекистане со времен Ислама Каримова принимаются схожие меры.

Чем действительно Афганистан может повлиять на своих северных соседей, так это своим населением. Ведь на его территории проживают такие же народы, что и за Пянджем — узбеки и таджики. И вот эта этническая схожесть может стать потенциальным топливом для возможной радикализации стран Центральной Азии.

Хотя талибы после прихода к власти в 2021 года пока что больше озабочены внутренней консолидацией страны, чем внешней экспансией. Тем не менее, такой сценарий отбрасывать нельзя.

Россия, Китай и страны Южной Азии сейчас предлагают Афганистану очень выгодные проекты, связанные в том числе со строительством транспортной инфраструктуры. Но для этого нужно укрепить внутреннее единство и обеспечить безопасность торговых путей. Справятся ли с этим талибы — это очень большой вопрос.

Три развилки Центральной Азии

Сейчас у региона имеются три реальные альтернативы. Во-первых, стать ареной для соперничества крупных мировых игроков, как в эпоху Большой игры. Во-вторых, стать для России своеобразным мягким подбрюшьем и источником миграционных потоков — то есть играть для нее такую же роль, как Латинская Америка для США. И, наконец, третий путь — крах нынешних светских режимов, сползание в средневековый религиозный фанатизм и превращение во второй Афганистан.Все эти тенденции существуют одновременно. С одной стороны, хочется верить, что страны Центральной Азии будут двигаться в позитивном направлении. Мы видим, что в большинстве государств власти делают ставку на развитие, на научные технологии, на попытку как-то модернизировать свое общество. В Казахстане и Узбекистана, самых крупных и развитых государствах региона, активно развиваются информационные кластеры, а в Казахстане недавно создали министерство искусственного интеллекта.

С другой стороны, в Центральной Азии действительно наблюдается рост исламизма и национализма.

Еще непонятно, какая из этих противоположных тенденций — в сторону развития и прогресса или сползания в архаику — возьмет верх в странах Центральной Азии. Сейчас регион находится на перепутье.

Дрейфует ли Центральная Азия от России?

Мне бы очень хотелось однозначно сказать «нет», но, к сожалению, это будет неверно. В Центральной Азии очень много тенденций, которые скорее работают против нашего совместного будущего. Они раскачаны в том числе в историческом нарративе. Правящая элита, особенно настроенная практично, не выступает против сотрудничества с Россией, но не вся. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, России нужно серьезно поменять подход к региону.Самое главное, что следует сделать в этом направлении — радикально изменить миграционную политику в отношении выходцев из Центральной Азии. Это очень токсичная тема, которая влияет как тех, кто к нам оттуда приезжает, так и на общественное мнение в этих странах.

Неважно, люди какого уровня культуры и образования приезжают к нам на заработки. Мы должны заниматься не евгеникой, а грамотно учитывать и распределять прибывающую к нам рабочую силу. Цифровые решения можно расценивать очень позитивно.России необходимо открыто сформулировать запрос — в чем именно состоит ее интерес к Центральной Азии.

Несмотря на то, что эти государства стараются диверсифицировать свои внешние связи в связи с удаленностью от вод мирового океана, в регионе традиционны пророссийские настроения. Но необходимо понимать, что вся их многополярность — поиск наиболее выгодного экономического предложения.

Неудивительно, что в таких условиях страны региона стараются реализовать разнонаправленные проекты. В Центральной Азии уже сформировалось молодое поколение элиты, получившее западное образование, и на Россию оно смотрит, мягко говоря, скептически. Поэтому тут стоит следовать двум направлениям — начинать с себя, то есть делать Россию привлекательным и ведущим государством. А также не забывать, на чей стороне есть возможности и сила, транслировать их с той же прагматичностью, что и те, кто находятся в их поиске.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Свежие комментарии